En otras ocasiones nos hemos referido a los volcanes en este blog lapesteloca: en marzo del año 2021 en la península rusa de Kamchatka ubicada a unas ocho horas en avión de Moscú, que tiene unos 160 volcanes, de los cuales 29 de ellos se encuentran activos en un área de 472.300 km².

También hablamos del cinturón de fuego del Pacifico y de la isla Krakatoa en abril de 2023 y comentábamos que en 1927 comenzaron erupciones volcánicas en el fondo del mar, de las que surgió una nueva isla en el mismo lugar, conocida por los lugareños como Anak Krakatau ('Hijo de Krakatoa').

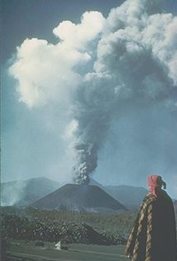

Ahora en 2025 le ha tocado al Paricutín (que en purépecha Parhíkutini, significa “lugar al otro lado”) un volcán curioso ya que en su momento de nacer (el 20 de febrero de 1943 a las 4 de la tarde) ostentó el título del volcán más joven del mundo.

En realidad, el Paricutin es un volcán inactivo situado en el estado de Michoacán, México, entre el ex poblado de San Juan Parangaricutiro (actualmente Nuevo San Juan Parangaricutiro) y el poblado de Angahuan. La historia cuenta que Dionisio Pulido, era un campesino y el día 20 de febrero de 1943 se encontraba trabajando la tierra en las cercanías del pueblo Parangaricutiro, cuando de pronto el suelo empezó a temblar, se abrió la tierra y empezó a emanar un vapor muy espeso, y con un ruido muy fuerte comenzaron a volar las piedras, por lo que Dionisio asustado le avisó a la gente del pueblo.

La actividad de ese volcán duraría nueve años, 11 días y 10 horas. Su lava recorrió unos 10 kilómetros y no hubo víctimas humanas, pues la gente tuvo suficiente tiempo para desalojar a toda la población. El volcán sepultó dos poblados, Paricutín y San Juan que quedó totalmente borrado del mapa. Por nueve años el Paricutín tuvo erupciones y enterró en magma a los pueblos de Paricutín y San Juan Paragaricutiro. Muy cerca del segundo pueblo de Paricutin, se encuentra ahora el cráter del volcán y solo es visible parte de la iglesia, sepultada por la lava, al igual que el resto del pueblo, excepto por la torre izquierda del frente así como el ábside, junto con el altar.

Este volcán es monogenético, es decir, que nace una sola vez y tiene una corta erupción que puede durar desde meses hasta varios años, y en realidad marcó un acontecimiento histórico es significativo en la vulcanología de México e incluso a nivel mundial, debido a que el volcán sirvió como un modelo de estudio para futuras erupciones y permitió a los científicos comprender mejor los procesos volcánicos.

En este periodo denominado Quitzocho la actividad se concentró alrededor de las grietas que se formaron en el Valle de Cuiyusuru. Lo más relevante fue la formación de un cono prematuro seguido de flujos de lava recurrentes y la erupción intermitente de bombas y lapilli que son piedras pequeñas que “escupe” el volcán…. En esta etapa, el cono alcanzó 200 y 365 metros de altura en cuatro y ocho meses respectivamente. Se desalojó a la población de Paricutín en junio de 1943, y la de Santa Ana Zirosto pocos meses después.

El 10 de mayo de 1944, los habitantes abandonaron San Juan Parangaricutiro, emprendiendo una caminata de 33 kilómetros, en la que llevaron una imagen del Señor de los Milagros. El 23 de mayo de 1944 llegaron a la ex-hacienda de los Conejos, a 8 kilómetros de Uruapan para establecer el nuevo poblado de Nuevo San Juan Parangaricutiro, constituido en municipio en 1950. Vino después el llamado periodo Sapich, cuando a pesar de su corta duración, se llevó a cabo la principal actividad de derrames de lava del volcán, hacia el norte. Su emplazamiento se produjo por la formación de una serie de grietas y conductos secundarios, el más importante fue el Sapichu ("niño" o "joven", en purépecha). Un nuevo periodo, llamado Taquí Ahuan, la actividad estuvo relacionada con una serie de grietas formadas al sur y al este del cono principal. Este período se distingue, además, por registrar una reactivación del cono principal, con derrames de lava, que alcanzaron la máxima distancia al oeste y al noroeste del cono principal.

Este volcán, hasta el final mantuvo una actividad de tipo paroxismal, y son destacables la formación de la mesa Los Hornitos al sur del cono y los flujos de San Juan formados entre abril y agosto de 1944. De hecho, este último flujo causó la evacuación y la sucesiva destrucción del poblado con 1.895 habitantes de San Juan Parangaricutiro.

Parícutin representó la primera oportunidad para que la ciencia moderna documentara el ciclo de vida completo de una erupción de este tipo. Durante los nueve años de actividad del volcán, los científicos lo bosquejaron y mapearon y tomaron miles de muestras y fotografías. Para 1952, la erupción había dejado un cono de 424 metros de altura (1,391 pies) y había dañado significativamente un área de más de 233 kilómetros cuadrados (90 millas cuadradas) con la expulsión de piedra, ceniza volcánica y lava .

Tres personas murieron, dos pueblos fueron completamente evacuados y sepultados por la lava, y otros tres resultaron gravemente afectados. Cientos de personas tuvieron que reubicarse permanentemente y se crearon dos nuevos pueblos para dar cabida a su migración. Aunque la región más grande aún permanece altamente activa volcánicamente, Parícutin ahora está inactivo y se ha convertido en una atracción turística, con gente escalando el volcán y visitando las ruinas cubiertas de lava endurecida de la Iglesia de San Juan Parangaricutiro.

En 1997, CNN nombró a Parícutin una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo. Ese mismo año, la película de desastres Volcán lo mencionó como precedente para los eventos ficticios de la película. La importancia para los vulcanólogos al documentar completamente el ciclo de vida completo de un volcán fue la de un evento que atrajo a geólogos de todo el mundo. William F. Foshag del Instituto Smithsoniano y el Dr. Jenaro González Reyna del gobierno mexicano, quienes llegaron aproximadamente un mes después de que comenzara la erupción se quedaron durante varios años y escribieron descripciones detalladas, dibujaron bocetos y mapas, y tomaron muestras y miles de fotografías.

Foshag continuó estudiando el volcán hasta su muerte en 1956. Entre 1943 y 1948, se publicaron casi cincuenta artículos científicos en las principales revistas sobre el volcán, y aún más desde entonces. El esfuerzo mundial para estudiar el Parícutin aumentó la comprensión del vulcanismo en general, pero particularmente la formación de conos de escoria. Además de los dos pueblos que fueron arrasados, Zacan (población 876), Angahuan (población 1,098) y Zirosto (población 1,314) fueron gravemente afectados. Aunque nadie murió directamente por la erupción, tres personas murieron al ser alcanzadas por rayos generados por erupciones piroclásticas. Los daños de la erupción afectaron principalmente a cinco pueblos en dos municipios, San Juan Parangaricutiro y Los Reyes.

El volcán se ha convertido en una

atracción turística, con el acceso principal en Angahuan, desde donde se puede

ver claramente el volcán. El pueblo ofrece guías y caballos, tanto para visitar

las ruinas de la Iglesia de San Juan Parangaricutiro como para subir al

volcán. El volcán forma parte del Parque Nacional Pico de Tancítaro y

es accesible principalmente a caballo, con solo los últimos cientos de metros,

muy empinados, para subir a pie.

Entre los artistas que tomaron de inspiración al Paricutín están Gerardo Murillo, mejor conocido como Dr. Atl, pintor y (https://surl.li/bhfhkt) muralista mexicano autodeclarado partero y biógrafo del Paricutín. José Revueltas hizo una de las crónicas más conocidas de las erupciones de Paricutín Visión del Paricutín. Un sudario negro sobre el paisaje, lo hizo como encargo para el periódico El Popular dirigido por Vicente Lombardo Toledano. Diego Rivera, Rufino Tamayo, Ricardo Soriano, Raúl Anguiano y Alfredo Zalce también realizaron lienzos para presentar, desde su perspectiva, al nuevo volcán mexicano.

Maracaibo, lunes 14 de

abril del año 2025

No hay comentarios:

Publicar un comentario